その1では、「リール・ロッド編」と「服装編」について書きました。

今回はその2として、続きを書いていきたいと思います。

装備編

ここでは、ロッド、リールや服装以外の装備について紹介していきます。

引舟

鮎釣りをする際はアユルアーでも友釣りでも、引舟というものを使用します。

引舟はもともと付いているゴム製の紐で鮎ベルトに付け、川の流しておき、その中に鮎を生かしたまま入れておくもの。

アユルアーではオトリの鮎を使うわけではなないのですが、クーラーボックスの氷水に投入するまで活かしておくことで、鮮度の良い状態で持ち帰ることができます。

で、ここで選ぶ条件として挙げたいのは1つ。

ダイワが言うところの、「ハイマウントフック」があるかどうか、になります。

出典:ダイワ公式サイト

これがあるとないとでは大違い。

クーラーボックスに1日の成果を収める際、一旦タモに出して水を切ってから投入するのが通常の流れ。

その際、このフックがあれば右手をこのフックにかけて持ち上げて、左手に持ったタモにジャーッと流し入れることができますが、フックがないとそうはいきません。

ダイワでもシマノでも、このフック(シマノは名称不明)が付いているものが絶対にオススメです。

オススメの品をひとつ挙げるなら、値段とハイマウントフックを考えると、私も使っている「ダイワ(DAIWA) 友舟 RX-450W」になります。

でも、デザイン的には口が黄色くなかったらもっとよかったのになぁとは思います。

タモ

タモを選ぶ条件としては、

・値段

・枠の大きさ

・網目の大きさ

などが考えられますが、私はこの中でも枠の大きさが結構大事じゃないかと思っています。

まず、友釣りのタモは枠の直径が39センチというのが標準らしく、結構大きめ。

その理由としては、「友鮎と野鮎との距離(逆さバリと掛けバリの距離)」があり、しかも両方生きている鮎である、ということ。また、かなり遠くで引き抜いた友鮎&野鮎をズバーッとキャッチする必要もあります。

※引き抜く=鮎を水面から引っ張り上げ、空中を飛ばすこと

一方アユルアー釣りでは、ルアーと鮎との距離は十数センチ、引き抜くのも数メートル程度の距離のため、それほど大きい必要はありません。

もちろん「大は小を兼ねる」的な考え方もできるとは思いますが、小さい方が取り回しが良いのも事実。特に、後述の鮎ベルトに鮎タモホルダーを使う場合はタモが立ち気味になるため、この9センチの違いが取り回しにものすごく影響します。

というわけでおすすめはこちら。

出典:ダイワ公式サイト

ダイワの「アユイングネット V30」です。

こちらは枠の直径が30センチで扱いやすく、網も細かく(針が引っかかりにくい)、なによりかっこいい。

他に30センチというものはあまりないのですが、徹底的に値段にこだわるなら「昌栄(SIYOUEI) 鮎玉 オリーブあゆ」もありかもしれません。

ここまで安ければ、「やっぱりもう少しいいやつが欲しい」となっても抵抗なくサブに回せそうです。

鮎ベルト

続いて鮎ベルト。

上に書いたとおり、アユルアーでは引舟のロープを腰に繋いだり、タモを差し込んだりする必要ああるため、通常は鮎ベルトを装着します。

商品選びのポイントを最小限に厳選すると、

- 友釣り用はゴツくてデザインがアレでライトスタイルに合わないものが多い

- 引舟のロープ、タモのコードを繋ぐDカン等が必要数あること

- オモリのポーチが最初から付いているとお得

以上の条件をもとに選別すると、

出典:ダイワ公式サイト

ダイワの「アユベルト DA-4105 OS」がオススメです。

クーラーボックス

鮎釣りでは、鮮度を保ったまま持ち帰る手段として、クーラボックスに張った氷水の中に直接鮎を投入するのが一般的です。手頃なサイズのものをお持ちでしたらそれを流用すれば良いと思いますが、できれば専用品が欲しいところ。

鮎の大きさ、量に合っているコンパクトなクーラーボックスを選べば、投入する氷の量も節約できます。

そんなわけで選んだのはこちら。

出典:ダイワ公式サイト

ダイワの「ミニクール S」。私はこれより保冷力の高い「ミニクール GU」を使っているのですが、持ち帰る短時間であればSで十分かと思います。

また、通常は一番小さいサイズで事足りると思うのですが、他の釣りでも使いたいとか、これに収まらないくらいたくさん釣りたいというようでしたらサイズを挙げてもいいかもしれません。

仕掛け編

ルアー

各メーカーが開発を重ね、今シーズンもたくさんの新作ルアーがが沢山出されています。まだまだ日進月歩だと思いますし、好みが分かれるものだと思うので特定のモノをオススメしにくいのですが、比較的クセがないと思われるものを2つ紹介させていただきます。

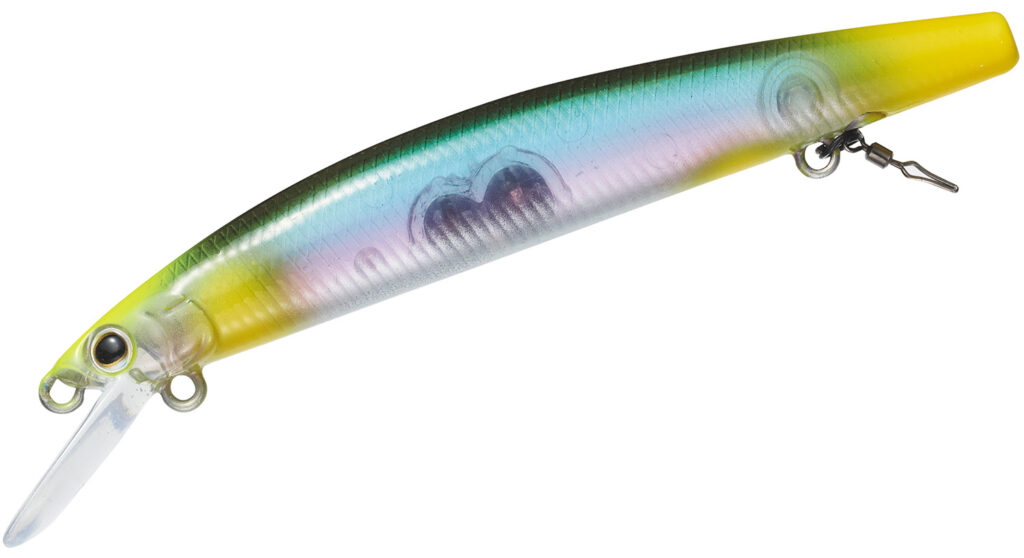

1つめは、ダイワの「アユイングミノーSF」。

出典:ダイワ公式サイト

ダイワは今年も新たなモデルを投入し、あらゆるシチュエーションに対応できることを狙っている様に思われます。まずはこのアユイングミノーSFで慣れて、「もうちょっと急流に強いものを」とか、「浅いポイントを攻めやすいものを」と感じてきたら、それに合わせたモデルを買い足してもいいかもしれません。

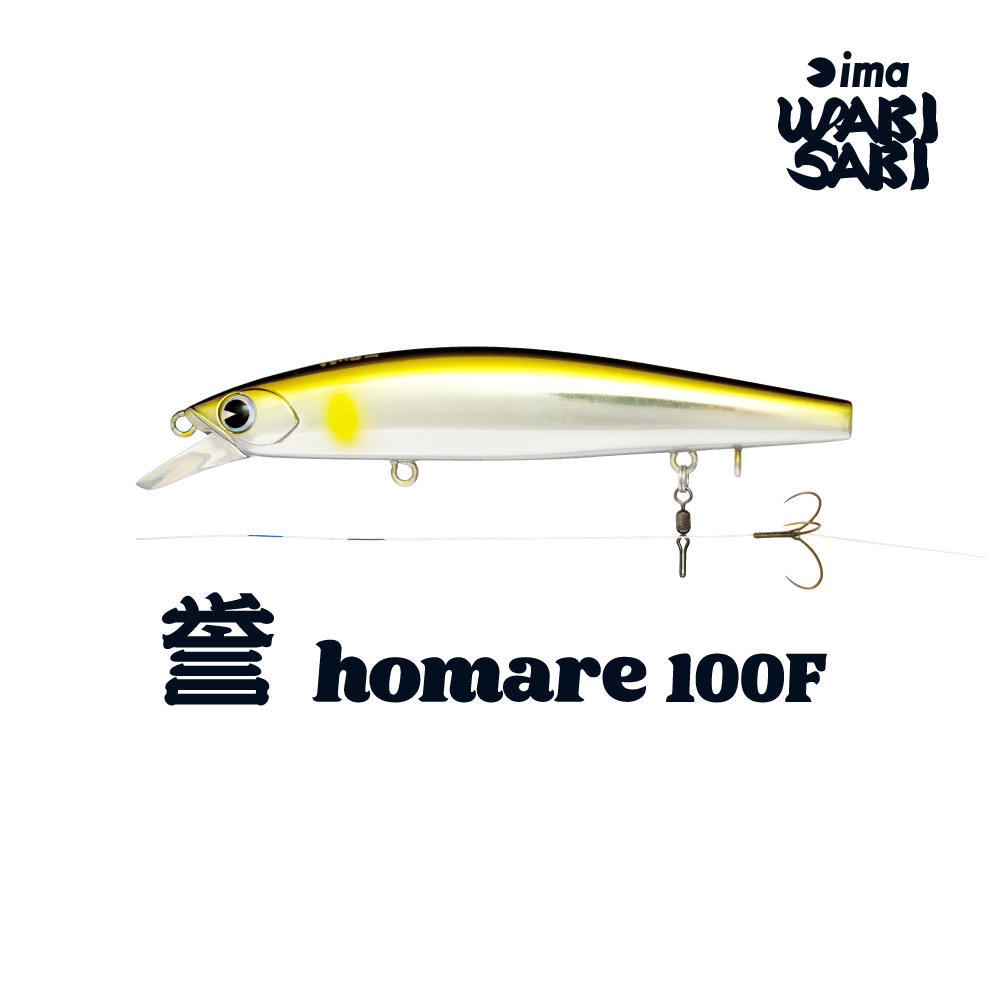

2つめはアムズデザイン(ima)の「誉 100F」。

出典:ima公式サイト

こちらも使いやすいルアーです。ハリス止めが後ろに向くように設計されているため、エビ(針がラインに引っかかる状態)になりにくいのも不慣れな人にとっては嬉しい設計です。

ライン

リールに巻くラインは、アユルアーでは「PE」と呼ばれるものが標準とされています。PEは伸びないためアタリをダイレクトに感じることできるのがメリットですが、擦れに弱いため、ルアーから一定の長さで「リーダー」と呼ばれる別のラインを張る必要があります。

一方で、「フロロ」と呼ばれるラインを使用すると感度は落ちますが、リーダーを張る必要がないのがメリット。

ベテランの方には叱られるかもしれませんが、個人的にはこのリーダー関係の作業が非常にめんどくさいため、ここではフロロを推させていただきます。

おすすめ商品はこちら。

出典:SUNLINE公式サイト

SUNLINEの「鮎ルアーAMS フロロ」。

長さが60メートルなので、リールの大きさによっては“下巻き”と呼ばれる処理が必要な場合があるので、店員さんに相談してみてください。

針

針については、種類は「イカリ」と「チラシ・ヤナギ」の二種類。

それぞれメリット・デメリットがありますが、とりあえずはイカリで良いと思います。

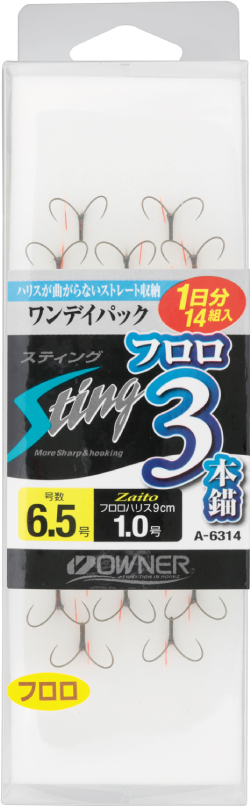

オススメはオーナーばり(OWNER)の「ワンデイパック スティングフロロ3本錨」。

出典:オーナーばり公式サイト

これは通常友釣りコーナーにあることが多いですが、相模原の名店相模屋などでは、アユルアーコーナーに置いてくれていたりします。

アユルアーは川底を攻めるため、針先がすぐに鈍くなりがち。爪に当ててみて引っかからなくなったらすぐに交換することが釣果につながります。

針に関連する、めちゃくちゃ便利だけどアユルアーではあんまり使っていると聞いたことがない便利グッズがあるのですが、それはまた改めて書きたいと思います。

スナップ

ライン(リーダー)の先に付けることで、ルアーの交換が楽になるもの。というか基本必須だと思います。

こちらは奇をてらわずオーナーの「鮎ルアーのスナップ」でよいかと思います。

出典:オーナーばり公式サイト

リーリング用とトゥイッチング用がありますが、正直違いはわかりません。

道具選び 続きは“その3”で

長くなりましたが、これで必須の道具についてはだいたい書いたかと思います。

とりあえずは流用でとりえあず大丈夫そうなバッグについてや、その他小物関係について、その3で書きたいと思います。

「これがオススメだよ!」などなど、お気軽にコメントいただければと思います。

ぜひぜひ交流しましょう!

↓↓↓クリックお願いします!↓↓↓

にほんブログ村

コメント